日本の浮世絵を楽しむ11 歌川広重

名所絵の名手 歌川広重

歌川広重は、日本の風景を抒情豊かに描き、風景画を芸術の域にまで高めた、江戸時代後期を代表する浮世絵師です。

武家の生まれで定火消同心として働きながら、絵師として活躍するようになった広重の描いた「東海道五十三次」は、当時の旅行ブームと相まって大ヒットします。

広重の風景画の人気は日本にとどまらず、19世紀後半、西洋諸国の芸術分野で起こったジャポニズムをもたらし、ゴッホやモネなどの風景画にも大きな影響を与えました。

歌川広重「近江八景之内 石山秋月」

定火消同心と浮世絵師

歌川広重「梅に鶯」(1835)

歌川広重は寛政9年(1797年)に、江戸城や江戸市中の消火活動をする定火消(じょうひけし)の同心、安藤源右衛門の子として生まれます。

幼名は徳太郎でしたが、13歳になった頃、母が亡くなり父も隠居したので、安藤重右衛門と改名し家督を継ぐことになりました。

幼少の頃から絵を描くことが好きで、15歳になると初代歌川豊国の門をたたきます。

しかし、満員で叶わなかったため、同じ流派の歌川豊広に弟子入りします。

師匠について絵を学び、翌年には、師匠の豊広と自らの重右衛門から一文字ずつとり、歌川広重の名を与えられます。

初期はあまり注目されなかった広重ですが、次第に仕事の依頼を受けるようになり、武者絵、役者絵、美人画、狂歌の挿絵など、様々な絵を描いていきます。

そして絵の道に専念するため、27歳になると、祖父方の嫡子の仲次郎に家督を譲り、後見となります。

ただ、伸次郎はまだ8歳だったため、引き続き火消同心の仕事も続けていきます。

絵師として活躍しながらも、広重は伸次郎が一人前になるまで、本業の定火消同心の仕事も真面目に務め、のちに表彰されたり指導的立場の与力にまでなっています。

広重と風景画

歌川広重「東海道五十三次 日坂 佐夜ノ中山」(1833-1834)

文政12年(1829年)、師匠の歌川豊広が亡くなった頃から、広重は名所絵の錦絵を描き始めます。

そして、天保2年(1831年)に「東都名所」という名所絵の版画集を発表します。

この東都名所は大いに評価され、広重は名所を描く名人絵師として評判となります。

翌年、仲次郎が17歳で元服したのを契機に、広重は彼に家督を譲り絵師に専念していきます。

様々な絵を描いた広重ですが、最も力を注いだのは風景画でした。

好評を得た「東都名所」に続き、東海道の53の宿場を描いた「東海道五十三次」は、人々の旅への憧れをかきたて、広重は風景画の名手として大人気の絵師となります。

それからの広重は、江戸や諸国の名所ものや街道ものなど、名所絵シリーズを次々発表していくとともに、花鳥画でも優れた作品を多く残します。

歌川広重「東海道五十三次 吉原 左富士」 (1833-1834)

最晩年の「名所江戸百景」

名所絵の浮世絵の大家となった50代になると、版画とともに肉筆画も精力的に描くようになります。

広重は出羽国天童藩からの依頼も受けるような大御所となりますが、最晩年には原点回帰して、生まれ育った江戸の風景を描くことに注力します。

その作品がのちの「名所江戸百景」で、その題名通り、江戸八百八町や江戸の郊外の風景を、100枚以上描いた錦絵の揃物でした。

「名所江戸百景」は、名所絵、花鳥絵、美人画など、まさに歌川広重の実力と経験がいかんなく発揮された、広重の集大成とも言える作品となりました。

広重は実に精力的に製作したようで、これらの膨大な作品を病没までのたった2年間で描きました。

一説によると、広重はこの「名所江戸百景」を、刊行の一年前の安政大地震で被害を受けた江戸の復興のシンボルとして描いたとも言われています。

歌川広重「名所江戸百景 市中繁栄七夕祭」(1857)

歌川広重「名所江戸百景 真間の紅葉手古那の社継はし」(1857)

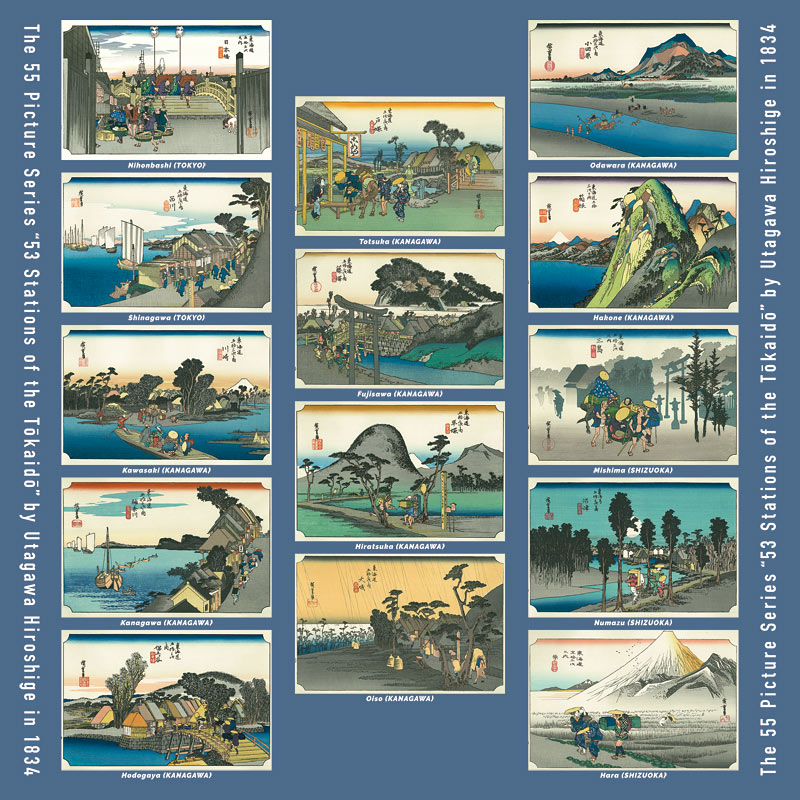

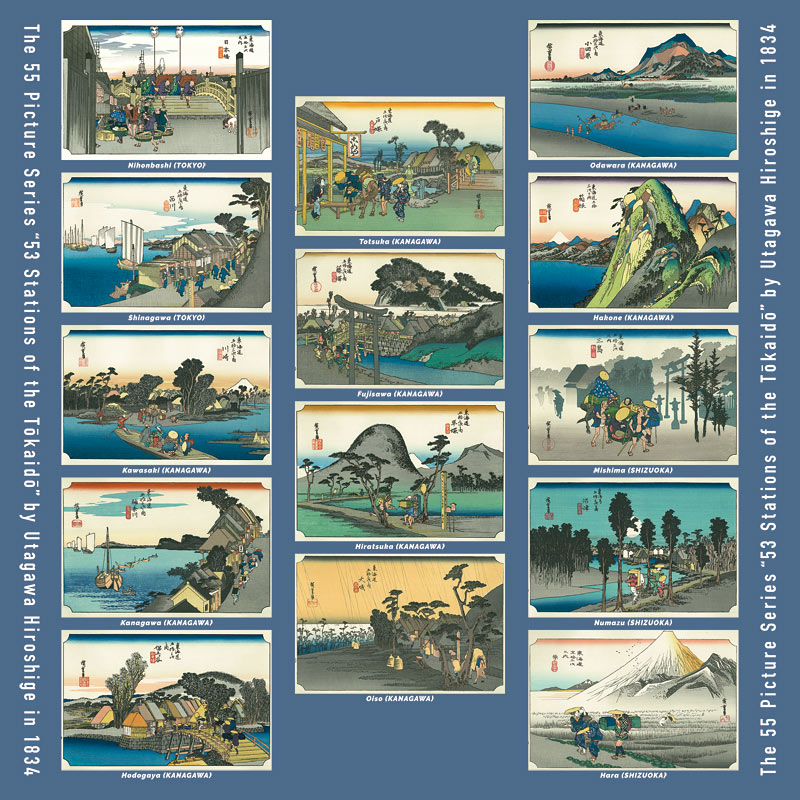

歌川広重の風呂敷「東海道五十三次」

歌川広重の「東海道五十三次」の53のうちの、日本橋、品川宿、川崎宿、神奈川宿、保土ヶ谷宿、戸塚宿、藤沢宿、平塚宿、大磯宿、小田原宿、箱根宿、三島宿、沼津宿、原宿の14宿がプリントされている風呂敷です。

素材はポリエステルですが、水を弾き水が運べる超撥水素材の風呂敷です。