日本の浮世絵を楽しむ10 北斎と北斎漫画

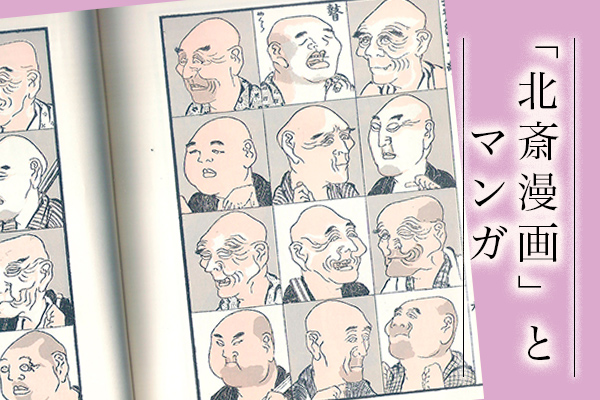

「北斎漫画」とは

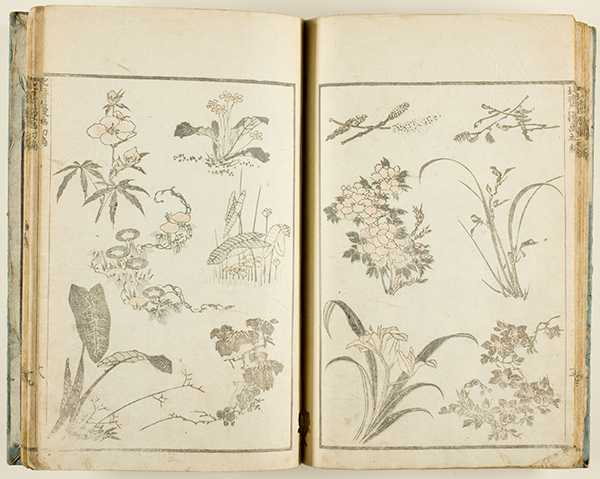

「北斎漫画」は、葛飾北斎が描いた絵手本、いわゆる絵の指南書です。

当初は一冊完結の絵手本として、文化11年(1814年)に刊行されましたが、人気が出たので、版元を変えて全十編が追加で刊行されました。

その後も人気は衰えず、断続的に追加され、北斎が没してから29年後の明治11年(1878年)に十五編を刊行して完結となりました。

北斎がこれら15編全編に描いたスケッチは約4000近くにのぼりました。

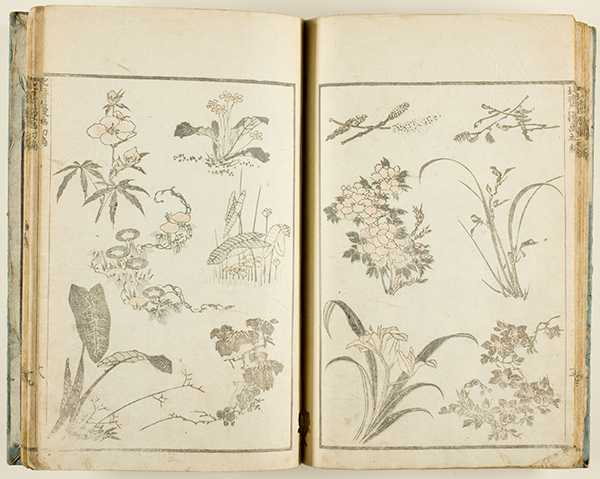

その種類は人間から動物、植物、自然、風景、日常の道具、建築物、神仏、妖怪、幽霊まで、ありとあらゆる事物に渡り、それらはどれもこれも北斎の見事な観察力で、正確にまた表現力豊かに、精緻な筆力で描かれています。

この北斎漫画が生まれたのには複数の理由があると言われています。

主に北斎の弟子や絵を学びたい人が増えたことから、ひとりひとりに肉筆画で対応することが間に合わず、絵手本を書くことになり、数が増え纏まったため、刊行したようです。

どれもこれもが見事に高いクオリティのスケッチが、これでもかというくらいのボリュームで描かれた北斎漫画は、「富岳三十六景」と共に、世界で高く評価されています。

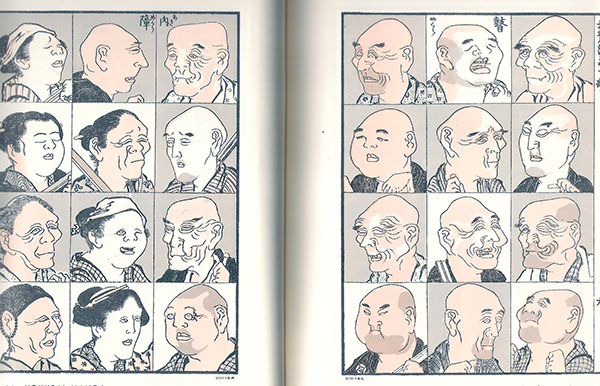

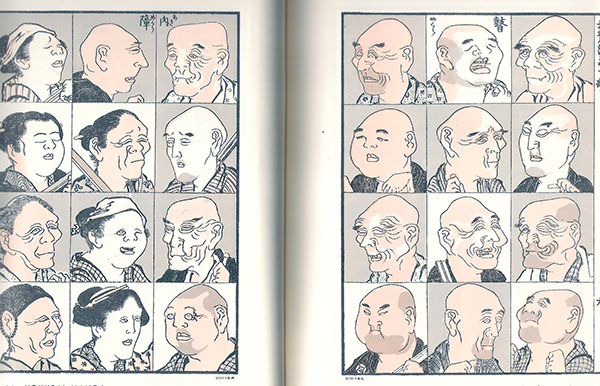

葛飾北斎「北斎漫画 八編、ひとびとの表情」

ジェームズ・A・ミッチェナー(1958年)『葛飾北斎スケッチブック:漫画からの抜粋』

「北斎漫画十五編」

当初は北斎が描いた当時の町民や武士などの姿や動植物、風景など、約300点のスケッチをまとめた初編のみでしたが、これを刊行すると大評判となりました。

そのため、続編として、2編、3編には初編になかった人物や動植物などが描かれました。

4編以降はある程度のテーマがあったようで、4編は歴史上の偉人や花鳥風月の風景が、5編は寺社の鳥居や鐘楼などの建造物などが細やかに描かれています。

6編は、弓、槍、砲、馬などの武具や柔術、空手などの武術に関するもの、7編では諸国の名所旧跡の風景が、一枚の絵で描かれています。

8編では、人物の顔の人相や、様々な体の姿態、生活や仕事に使う道具、奇岩風景などがモチーフです。

9編は和漢の有名な人物や美人画を中心に、10編は怪談、亡霊、仙人など、実在しないもので構成されています。

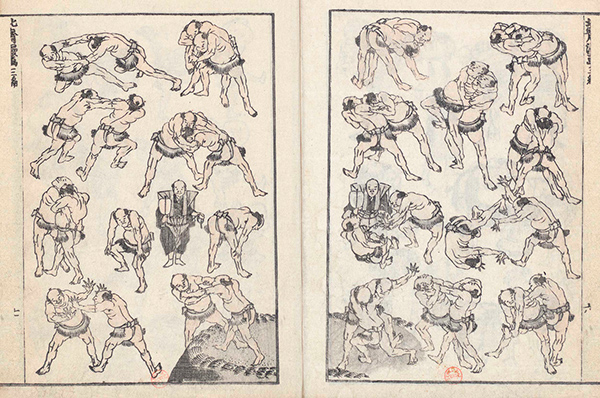

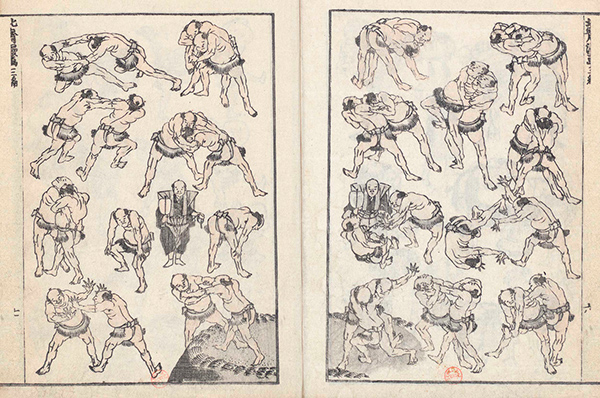

11編は、相撲取りやお座敷遊び、占い、狩猟などの様子、12編は、曲芸や、天狗やろくろ首などの妖怪変化、庶民文化など、13編は市井の人々の生活や風景、象や虎、駱駝などの珍獣が描かれています。

14編、15編は北斎が生前に描いたものを弟子や版元が時間をかけて没後に刊行したものです。

葛飾北斎「北斎漫画 三編、相撲の様子を捉えた絵図」

「北斎漫画」とマンガ

「北斎漫画」には「漫画」という言葉が使われていますが、この「漫画」はどんな意味で名付けられたのでしょう?

北斎自身は何も説明していないのですが、同時代に活躍した絵師の山東京伝は、思いつくままとりとめもなく描いたことを「漫画した」と書いています。

ただ「北斎漫画」はとりとめもなく描いたというには、あまりにも多いボリュームとレベルです。

死ぬまで絵の上達を願い、描き続けた北斎の「漫画」は、単に漫然と描いたのではなく、どんなに描いても描いても飽くことがなく、ただひたすら描いた結果生れた、見事なスケッチの集大成だったのだと思います。

北斎漫画に描かれた人物たちは、様々な表情でまるで生きているかのように色々な動きを見せてくれます。

北斎の「漫画」は現代のマンガやアニメの元ではないのですが、北斎の絵にはそれらが生れる源流が隅々に潜んでいます。

葛飾北斎「北斎漫画」シカゴ美術館蔵

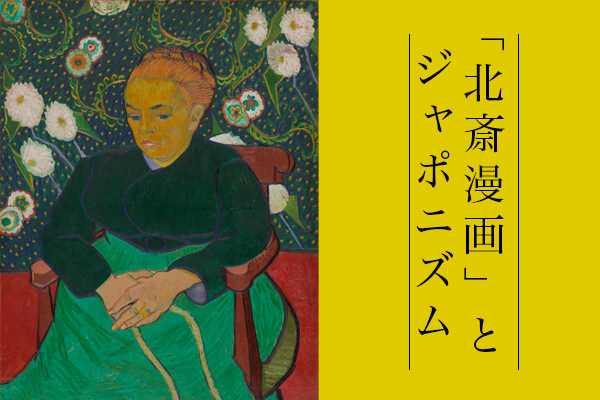

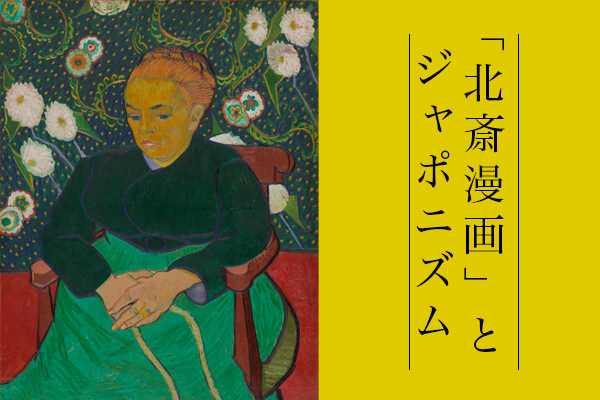

「北斎漫画」とジャポニズム

19世紀後半、フランスをはじめ西洋諸国で流行った日本趣味や日本の芸術が、西洋芸術に大きな影響を及ぼした現象をジャポニズムといいます。

このジャポニズムのきっかけとなったのが、伊万里焼など日本の陶器や工芸品の緩衝材として使われ、1867年のパリ万博でも広まった浮世絵でした。

中でも北斎漫画は当時の西洋の人々に大きな衝撃を与えたと言われています。

浮世絵の題材が庶民の日常生活であること、西洋の絵画技法とは全く違うダイナミックな構図、鮮やかな多色刷り、輪郭線の使用、など、西洋画壇には見られない技法や表現は、当時の西洋芸術に関わる人々には驚くことばかりでした。

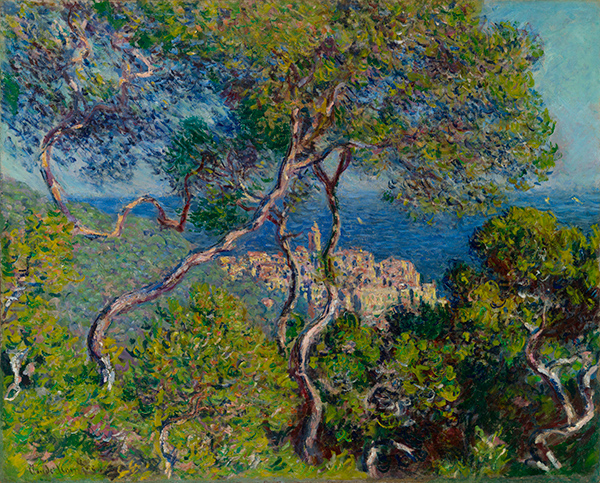

ジャポニズムをもたらした浮世絵は、印象派の画家をはじめ、様々な美術工芸作家にも大きを与えたのでした。

フィンセント・ファン・ゴッホ「ルーラン夫人ゆりかごを揺らす女」1889年 シカゴ美術館蔵

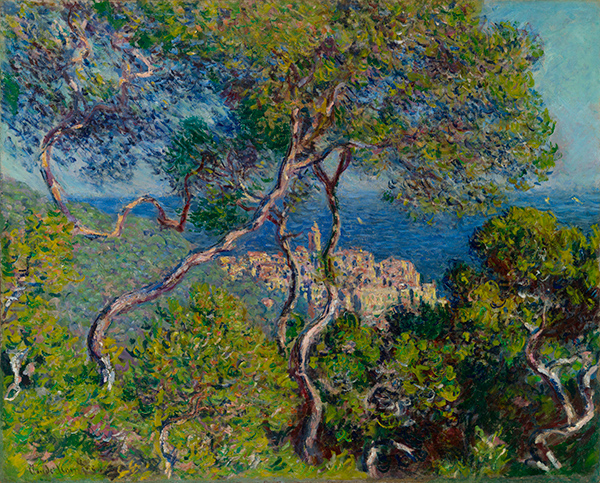

クロード・モネ「ボルディゲーラ」1884年 シカゴ美術館蔵

北斎漫画の風呂敷

東京2020オリパラの際に浅山美里さんがデザインされた北斎漫画モチーフ風呂敷です。

北斎漫画の人物が東京2020オリパラの競技種目をやっているんです。

北斎の人物表現の見事さと浅山さんのセンスが、実にうまくコラボして、ユーモアたっぷり、斬新なアイデアのデザインになっています♪

北斎漫画モチーフ風呂敷「大江戸二〇二〇」