|

バックナンバー |

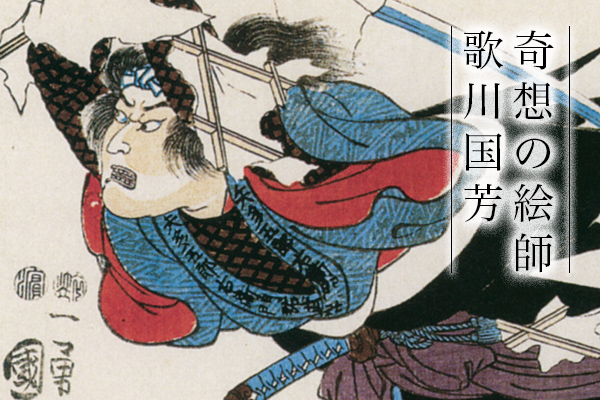

日本の浮世絵を楽しむ7 歌川国芳奇想の絵師 歌川国芳

歌川国芳は、奇想天外な発想と大胆で斬新な構図で、ダイナミックな浮世絵を描いた浮世絵師です。

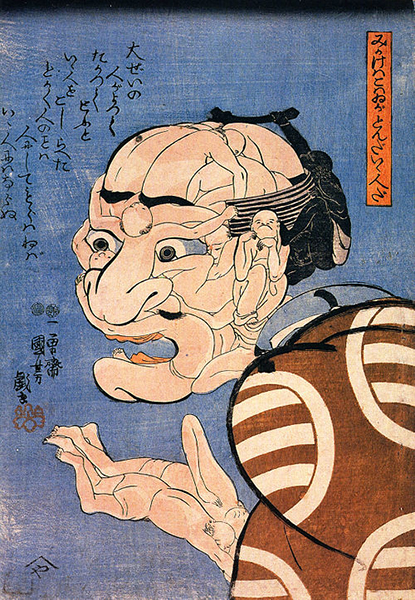

一躍有名になった国芳ですが、その後は魚や妖怪の衝撃的なクローズアップ、戯画シリーズなど、大胆に誇張した表現で、武者絵以外でも人気を博しました。

国芳の見立て絵

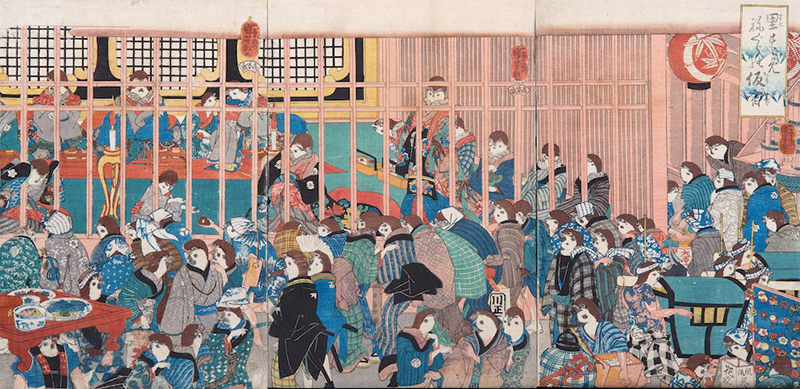

国芳が絵師として人気を確立した頃、天保の改革が始まり、歌舞伎や寄席など庶民のさまざまな娯楽が次々と厳しい統制を受けるようになります。

国芳の「里すずめねぐらの仮宿」は吉原遊郭の格子越しの遊女と客の様子を描いていますが、よく見ると人物の顔は全て、人間ではなく「雀」です。 国芳の寄せ絵

「寄せ絵」とは、「だまし絵」とも呼ばれ、沢山の人や動物、事物を寄せ集めて、文字や人の顔などにした浮世絵です。

一見、普通の人物を描いた浮世絵に見えますが、よく見ると、何人もの裸の人が折り重なり、顔を構成しています。 国芳の風呂敷

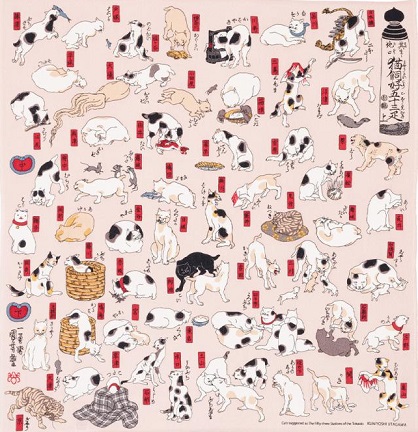

明治の浮世絵研究者の飯島虚心の「浮世絵師歌川列伝」によると、国芳は常に5、6匹の猫を飼い、さらに1、2匹は懐に入れ、絵を描いている最中も猫を離さなかったそうです。

<<次回のはなし 前回のはなし>>

|

|||||||||

| ヘルプ | 403について | 403でビジネス | ||

|

住まいのオーダーメード館403とは 注文・お問い合わせについて メールマガジン登録・解除 サイトマップ |

企業情報 403新宿ギャラリー 社長のfacebook スタッフ日記 |

住まいのオーダーメード館403 出店用ガイド 「つくる・売る」研究会 403出店 資料請求 無料リンク集登録(工務店・設計事務所等) |